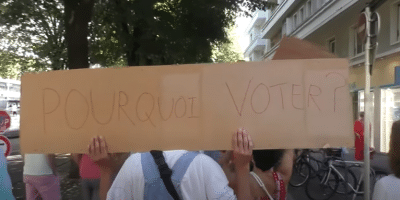

Referendum costituzionale: perché il NO

Valerio Torre

«Il cretinismo parlamentare è una malattia deplorevole,

ma il cretinismo antiparlamentare non vale molto di più»

(L. Trotsky, “La rivoluzione spagnola e i pericoli che la minacciano”)

Il 20 e 21 settembre prossimi si voterà, oltre che per il rinnovo di alcuni consigli regionali, per il referendum costituzionale che dovrà approvare o respingere la modifica costituzionale in base alla quale verrà ridotto il numero dei parlamentari. Si tratta della “storica” proposta del M5S, inscritta nella pretesa “lotta alla casta” che i grillini hanno sbandierato sin dalla loro nascita.

Spacciata come un “risparmio” per le casse dello Stato, la legge di revisione costituzionale sottoposta a referendum è stata approvata pressoché all’unanimità da tutte le forze politiche … espressione proprio di quella “casta”.

Non siamo certo ammalati di parlamentarismo, né riponiamo la minima fiducia nella democrazia borghese e nelle sue istituzioni (tra cui, appunto, quelle parlamentari). L’unica forma di democrazia in cui crediamo è quella operaia. E, purtuttavia, esprimiamo – anticipandolo in questa sede – la nostra indicazione di voto per il NO alla riforma costituzionale.

Sappiamo bene che non è certo nel “pollaio della democrazia borghese” (come efficacemente Rosa Luxemburg definiva i parlamenti dei regimi capitalisti) che vengono affrontati e risolti i problemi dei lavoratori e delle masse popolari. Al contrario! Si tratta proprio del luogo in cui invece vengono curati gli interessi della borghesia. Eppure, ogni “riforma” che in qualche maniera tende a restringere gli spazi – sia pure formali – di democrazia non può che vederci contrari.

Nondimeno, in alcuni settori della sinistra non riformista, già si cominciano a udire voci dissonanti di attivisti politici e sindacali che, esprimendo argomenti degni di un bordighismo d’accatto (con tutto il rispetto per quella grande figura di rivoluzionario che è stato Bordiga), annunciano la propria non partecipazione al voto.

L’argomento è quello tipico e stancamente rimasticato da decenni e decenni: poiché quella borghese è, come per l’appunto abbiamo già sostenuto, un simulacro di democrazia; poiché dietro alle “nobili” istituzioni parlamentari si cela invece la dittatura della borghesia; allora non ci sono “spazi di agibilità democratica” da difendere: il referendum è una farsa e chi a sinistra difende il NO in realtà difende quel simulacro di democrazia, e dunque la dittatura borghese.

Ma si tratta, a ben vedere, di un ragionamento puramente meccanicistico. Nell’attesa della rivoluzione proletaria che spazzerà via quel pollaio, ci permettiamo solo di far notare a questi indomiti difensori di una democrazia operaia – che, absit iniuria verbis, sta per ora solo nelle loro teste e nei loro sogni – che se i marxisti rivoluzionari danno indicazione di voto per il NO non è certo perché abbacinati dalla luce della “Costituzione più bella del mondo” (come i riformisti si affannano a definirla): non ci iscriviamo di certo al partito dei difensori suoi e della “sacralità” delle istituzioni patrie. Siamo perfettamente consapevoli (e, ci sia permesso, ben più di questi astensionisti) che i diritti, anche quelli “costituzionalmente garantiti”, sono tali solo sulla carta. Ma, tanto per fare un esempio semplice, tale da penetrare nelle menti così raffinate di costoro, anche il “diritto al lavoro” è proclamato fra quelli “fondamentali” con tanto di fanfare nell’art. 4 della Costituzione. Dobbiamo dunque pensare che, nel caso di un referendum abrogativo di una qualsiasi delle tante leggi restrittive di tale “diritto” approvate negli ultimi anni, questi intrepidi astensionisti di principio diserterebbero le urne perché non varrebbe la pena difendere un diritto che è solo formalmente previsto in quanto espressione di una Costituzione borghese? Se dovesse essere approvata una legge restrittiva della (formale) libertà di associazione politica e sindacale, questi valorosi astensionisti si disinteresserebbero di una sua possibile abrogazione per via referendaria?

Da parte nostra, molto più modestamente, preferiamo, piuttosto che alla “purezza” dei principi così strenuamente sbandierati da costoro, riferirci al patrimonio teorico di chi ha davvero condotto – a dispetto dei settari e degli avanguardisti – il movimento operaio alla vittoria; e ricordiamo perciò, con l’articolo che presentiamo di seguito e che affronta il tema dell’estremismo (già trattato in altre occasioni su questo sito), che i bolscevichi perseguirono il “boicottaggio attivo” delle elezioni di un parlamento altamente reazionario com’era la Duma solo quando era in atto un processo rivoluzionario in cui l’appello alla diserzione dalle urne poteva inserirsi come ulteriore elemento di stimolo di quel processo. Invece, quando la situazione mutò e la classe operaia si trovò sulla difensiva, essi proclamarono la necessità di partecipare alle elezioni di quello stesso parlamento reazionario. E così pure ci piace ricordare che Trotsky, perfino nel bel mezzo del processo rivoluzionario spagnolo iniziato nel 1931, raccomandava ai comunisti spagnoli di partecipare alle elezioni parlamentari, mancando un partito strutturato, dotato di un programma adeguato e privo di una significativa influenza di massa [a].

Riteniamo insomma che l’astensionismo predicato da questi compagni isoli e allontani ancor di più i marxisti dai lavoratori e dalle masse popolari. La consultazione referendaria può costituire invece l’occasione per tornare in mezzo alle classi subalterne e cercare con esse un dialogo che manca ormai da tanto tempo riallacciando un legame necessario per uscire dalla marginalità in cui stiamo affogando.

Contro l’estremismo iper‑rivoluzionario

Valério Arcary [*]

“Solo la lotta cambia la vita” è uno slogan corretto, tuttavia può indurre a una distorsione di ispirazione anarco‑sindacalista. Perché può essere l’anticamera di una conclusione errata. Non è raro che venga associato allo slogan “le elezioni non cambiano niente”. C’è un grado di verità in quest’idea: perché le elezioni, se paragonate alle rivoluzioni, sono un terreno essenzialmente sfavorevole.

Ma se non siamo di fronte all’imminenza di una situazione rivoluzionaria, le elezioni sono molto importanti. Pertanto, trasformata in dogma, questa idea è sbagliata ed estranea alla tradizione marxista. Non siamo indifferenti né alle elezioni né ai loro risultati. Perché le elezioni sono, in una situazione difensiva, la forma concentrata della lotta politica. E un orientamento marxista è definito dalla necessità di elevare tutte le lotte popolari al livello di lotta politica, cioè la risposta di chi deve governare. Inoltre, i risultati elettorali influenzano i rapporti sociali e politici delle forze. Quindi non è vero che non sono importanti. Ma questa discussione non è nuova, ed è interessante conoscerne i precedenti.

Negli ultimi centocinquant’anni, il movimento socialista internazionale non si è solo diviso fra riformisti e rivoluzionari. Questi erano i due campi programmatici decisivi nel marxismo, ma, così come coloro che si proclamavano gradualisti o riformisti, avevano attratto nella loro orbita – alla loro sinistra – lo spettro del centrismo, allo stesso modo le correnti identificate come radicali o rivoluzionarie dovevano differenziarsi dalle loro ombre ultra‑sinistre.

Quando Marx raggruppò la Prima Internazionale, il riferimento dell’organizzazione socialista era il partito operaio – un’organizzazione unificata, una sezione, in ogni Paese – ancora non molto delimitato da sindacati e associazioni di mutuo soccorso, fratellanze e cooperative.

A cavallo tra il XIX e il XX secolo, i partiti socialisti europei, i primi a ottenere un’influenza di massa, iniziarono a convivere con varie tendenze politiche al loro interno: il dibattito di Bernstein sulla possibilità di una transizione elettorale pacifica al socialismo[1] provocò la differenziazione in due campi principali: tuttavia, al loro interno emersero il centrismo e l’estremismo.

Questi campi esprimevano esperienze politico‑sociali diverse delle varie ali: parlamentari elettoralisti, intellettuali nazionalisti esaltati, dirigenti sindacali burocratizzati, funzionari dello stesso apparato organizzativo dei partiti della Seconda Internazionale e, all’altro estremo, la militanza più combattiva, gli attivisti studenteschi più giovani. La maggioranza dei lavoratori manuali rimase fedele alla direzione storica – Jaurés in Francia, Bebel in Germania – che manteneva un equilibrio fra le tendenze riformiste, il centro e la sinistra rivoluzionaria.

L’unità di questo movimento operaio fu mantenuta fino alla vittoria della Rivoluzione d’ottobre, con l’eccezione della Russia, dove i bolscevichi, a partire dal 1912 e benché in modo non lineare, si costruirono come corrente indipendente. Nella Terza Internazionale, nel corso del dibattito sulle ventuno condizioni per l’affiliazione delle sezioni appena costituite, gli ultra-sinistri attribuirono all’esistenza legale del movimento operaio nel momento in cui era scoppiata la Prima guerra mondiale i suoi vizi opportunistici, e alle virtù della clandestinità del bolscevismo i suoi riflessi internazionalisti. Questa conclusione era unilaterale e sbagliata. I bolscevichi utilizzavano tutti gli spazi legali possibili con la massima audacia.

Ma quel che è certo è che l’epoca in cui i marxisti militavano tutti in un unico partito si chiuse, paradossalmente, con la vittoria della prima rivoluzione socialista nel 1917. La lotta dei movimenti operai ha confermato che, per quanto sia relativamente la meno eterogenea fra le classi della società moderna, il proletariato conosce anche differenziazioni interne oggettive e soggettive che impediscono una rappresentanza politica in un solo partito. La classe operaia soffre di pregiudizi sessisti, razzisti, omofobi. Si divide in lavoratori della produzione o dei servizi, manuali o intellettuali, legati a grandi aziende o piccole imprese, concentrati in grandi città o dispersi nell’entroterra, istruiti o analfabeti: sono molte le differenze oggettive. Le differenze politiche e ideologiche non avrebbero potuto essere più piccole, e si sono tradotte in diverse pressioni sociali.

La frazione bolscevica non si affermò soltanto nella lotta contro gli adattamenti opportunistici. Sopravvisse anche resistendo alle pressioni dell’estrema sinistra. Lenin scrisse il suo classico L’«estremismo», malattia infantile del comunismo in risposta alle polemiche che precedettero il secondo congresso della Terza Internazionale, quando una parte delle sezioni europee che si erano appena organizzate subì forti pressioni dell’estrema sinistra:

«Nel 1908 i bolscevichi “di sinistra” sono stati espulsi dal nostro partito perché si rifiutavano ostinatamente di comprendere la necessità di partecipare al “parlamento” ultrareazionario. […] si fondavano in particolare sulla vittoriosa esperienza del boicottaggio fatta nel 1905. Quando lo zar, nell’agosto 1905, annunciò la convocazione di un “parlamento” consultivo, i bolscevichi – contro tutti i partiti d’opposizione e contro i menscevichi – ne proclamarono il boicottaggio, e in effetti la rivoluzione dell’ottobre 1905 spazzò via quel parlamento. In quel caso il boicottaggio era risultato giusto non perché in generale sia giusto astenersi dai parlamenti reazionari, ma perché si era giustamente valutata la situazione oggettiva che conduceva alla rapida trasformazione degli scioperi di massa dapprima in sciopero politico, poi in uno sciopero rivoluzionario e, infine, nell’insurrezione. […] Ma trasportare alla cieca, per spirito d’imitazione, acriticamente questa esperienza in condizioni diverse, in una situazione diversa, è un gravissimo errore. […] Oggi, quando si getta uno sguardo al passato, […] si vede con particolare chiarezza che i bolscevichi non avrebbero potuto conservare (non dico poi, consolidare, sviluppare, rafforzare) il saldo nucleo del partito rivoluzionario del proletariato negli anni dal 1908 al 1914, se non avessero affermato […] l’obbligo di combinare le forme illegali con quelle legali, con la partecipazione obbligatoria al parlamento più reazionario […]»[2].

L’ultimatismo era, nella valutazione ispirata al bolscevismo, l’espressione “chimicamente pura” del volontarismo. L’estremismo è stato criticato, sin dalle discussioni “fondative” con gli anarchici nella Prima Internazionale, perché presentava degli ultimatum alla massa dei lavoratori, ignorando i loro stati d’animo o la qualità della loro organizzazione. Nella tradizione marxista sono esistite, grosso modo, tre forme classiche di tattiche estremistiche:

- appelli che le masse non erano disposte a seguire, per esempio boicottaggi delle elezioni, occupazioni di fabbriche e edifici pubblici, prosecuzione degli scioperi “ad ogni costo”, o la più comune e immancabile convocazione dello sciopero generale; il sostituzionismo assunse anche forme militaresche, l’intimidazione armata delle classi dominanti mediante l’azione esemplare di commando armati;

- parole d’ordine radicali, come la classica discussione sugli indici di aumento salariale – 10% o 50%? – oppure le polemiche, anch’esse ricorrenti, sui valori dei minimi e sui tetti salariali; o l’infallibile “abbasso il governo”, che le masse ancora non capivano: o perché non riponevano fiducia in se stesse, o perché la loro esperienza politica era insufficiente;

- ultimatum organizzativi: abbandonare i sindacati con una direzione moderata, perché essa sarebbe “venduta ai padroni”, indipendentemente dal fatto che la maggioranza del movimento riconoscesse o meno quella direzione. L’elemento comune a tutte le tattiche estremistiche era il disprezzo per il processo di apprendistato sindacale e parlamentare delle masse.

L’estremismo ha cercato di darsi consistenza in un programma. È caratterizzato da una prospettiva sostituzionistica: propone ai lavoratori e ai giovani progetti, rivendicazioni o azioni che essi, in massima parte, non sentono ancora come proprie, anticipando l’esperienza della maggioranza della classe. È a volte disponibile, supportato da settori più radicalizzati, ad azioni esemplari che spaventino i suoi nemici e incoraggino i suoi alleati.

L’operaismo delle tendenze “estremiste” – marxiste o anarchiche – tendeva ad essere inversamente proporzionale al loro reale insediamento, storicamente fragile, nella classe operaia. Queste tendenze avevano, alla loro base, una valutazione sovrastimata delle relazioni delle forze politiche e sociali. Le politiche estremistiche sottovalutano le forze reazionarie e gli ostacoli alla mobilitazione e all’organizzazione dei lavoratori, a partire dalla mancanza di fiducia delle masse popolari in se stesse. Tuttavia, la loro spinta volontaristica richiedeva una forte identità e coesione interna.

Il settarismo ha infettato ugualmente correnti estremiste e riformiste. Le correnti moderate sono state spesso impegnate in alleanze frontiste con coloro che si situavano politicamente alla loro destra, ma al contempo sono state furiosamente settarie verso chi combatteva alla loro sinistra.

Una delimitazione politica chiara e una ferma demarcazione ideologica non confermano che un’organizzazione sia una setta. Settario non è chi dice ciò che pensa, anche quando critica gli altri. L’opposto del settarismo non è il tatto o la diplomazia, ma la disposizione ad intervenire nella realtà e apprendere da quell’intervento. Settario è chi, a causa di altri disaccordi, sacrifica la possibilità di un passo avanti in comune nelle lotte, confessando così la propria impotenza. Negli anni Trenta, Trotsky definì il settarismo nei seguenti termini:

«Per un marxista, la discussione è uno strumento importante, ma funzionale, della lotta di classe. Per il settario, la discussione è un fine in sé. […] È come un uomo che placa la sua sete con acqua salata: quanto più beve, più ha sete. È per questo che il settario è perennemente arrabbiato. […] Il settario vede un nemico in chiunque tenti di spiegargli che una partecipazione attiva nel movimento operaio esige uno studio permanente della situazione oggettiva, e non già l’arrogante ingiunzione dall’alto del suo pulpito settario. Il settario sostituisce all’analisi della realtà l’intrigo, il pettegolezzo e l’isteria»[3].

Una piccola platea all’ascolto di posizioni estremiste – quando c’è poca disposizione alla lotta, o l’esperienza dei lavoratori con il capitalismo è insufficiente – ingigantisce le debolezze delle piccole organizzazioni e incoraggia pericolose degenerazioni: un’eccessiva concentrazione di potere in pochi, o anche in un unico leader, che ha bisogno di sminuire, umiliare o distruggere politicamente gli altri come rivali; la demonizzazione della polemica intorno alle opinioni rende difficile convivere con le differenze e rafforza un’omogeneità artificiale, che cessa di essere costruita intorno alle idee e inizia ad essere celebrata intorno ai dirigenti.

Le organizzazioni che non trovano il modo di costruirsi nella classe operaia possono deformarsi come sette, sotto la doppia pressione delle avversità e del burocratismo d’apparato, con un leader al comando che si crede “infallibile come il Papa”. Spesso si sono rifugiate in uno sterile propagandismo e si sono dimostrate indifese rispetto alle pressioni “lumpen” dei settori sottoproletari.

Pur essendo fragili, non sono state, tuttavia, innocue.

Note

[1] Di questa disputa teorica, che prese il nome di Bernsteindebatte, abbiamo parlato in quest’articolo (Ndt).

[2] V.I. Lenin, “L’«estremismo», malattia infantile del comunismo”, in Opere, vol. 31, Edizioni Lotta comunista, 2002, pp. 25‑26.

[3] L. Trotsky, “Sectarisme, centrisme et IVe Internationale», in Œuvres, vol 7, Institut Léon Trotsky, 1980, p. 37.

[a] «La parola d’ordine del boicottaggio sarebbe ora la formula di un isolamento per partito preso. Bisogna partecipare alle elezioni il più attivamente possibile».

[*] Valério Arcary è docente presso l’Instituto Federal de São Paulo (Ifsp). Militante marxista, è autore di numerosi libri, tra cui O martelo da História, Um reformismo quase sem reformas, O encontro da revolução com a História e As esquinas perigosas da História.

La traduzione dell’articolo che presentiamo qui è di Andrea Di Benedetto.