Il 20 agosto di ottant’anni orsono, un proditorio attentato condotto sotto la diretta direzione di Stalin riuscì nell’intento di spegnere la voce di León Trotsky, l’uomo che insieme a Lenin fu l’anima della Rivoluzione russa, l’unico in grado di contrastare la deriva burocratica dell’Unione Sovietica e, recuperando gli ideali dell’Ottobre, di minacciare i privilegi della casta capeggiata dal dittatore georgiano e ripristinare la democrazia operaia.

Ricordare Trotsky in questa ricorrenza, commemorarne la scomparsa, non costituisce per noi uno stantio rituale. Né vuole essere un mero omaggio alla figura del grande rivoluzionario.

La nostra intenzione, con questo ricordo, è di dare il giusto rilievo al legato che il “Vecchio” – così lo chiamavano coloro che gli furono vicini nell’ultimo periodo della sua vita, benché egli avesse soltanto sessant’anni – ha trasmesso alle generazioni che sono venute dopo di lui, attraverso una geniale elaborazione teorica del marxismo.

Lasciamo volentieri alle tante sette in giro per il mondo che si definiscono “trotskiste” l’abitudine di agitare sterilmente il “Programma di transizione” come i maoisti facevano con il “Libretto rosso”. A noi preme, invece, richiamare l’attenzione dei tanti giovani, lavoratori, movimenti – che confusamente avvertono il bisogno di lottare contro un sistema percepito come ingiusto – sulla necessità di affrontare questa battaglia con le armi di un’elaborazione teorica che consenta loro di ricavare dai principi corretti una guida altrettanto corretta per l’azione.

Ecco perché, se oggi ci limitiamo a presentare una testimonianza d’eccezione sull’attentato che condusse poi Trotsky alla morte – quella di Joseph Hansen, dirigente del Swp americano e della Quarta Internazionale, che gli fu vicino fino alla fine, raccogliendone le ultime volontà – nelle prossime settimane pubblicheremo dei testi di approfondimento sul suo pensiero e le sue idee.

Crediamo che sia questo il modo migliore – dando continuità alla sua battaglia – di ricordare la figura del più illustre rappresentante e dirigente, insieme a Lenin, della Rivoluzione russa.

Con Trotsky fino alla fine

Joseph Hansen [*]

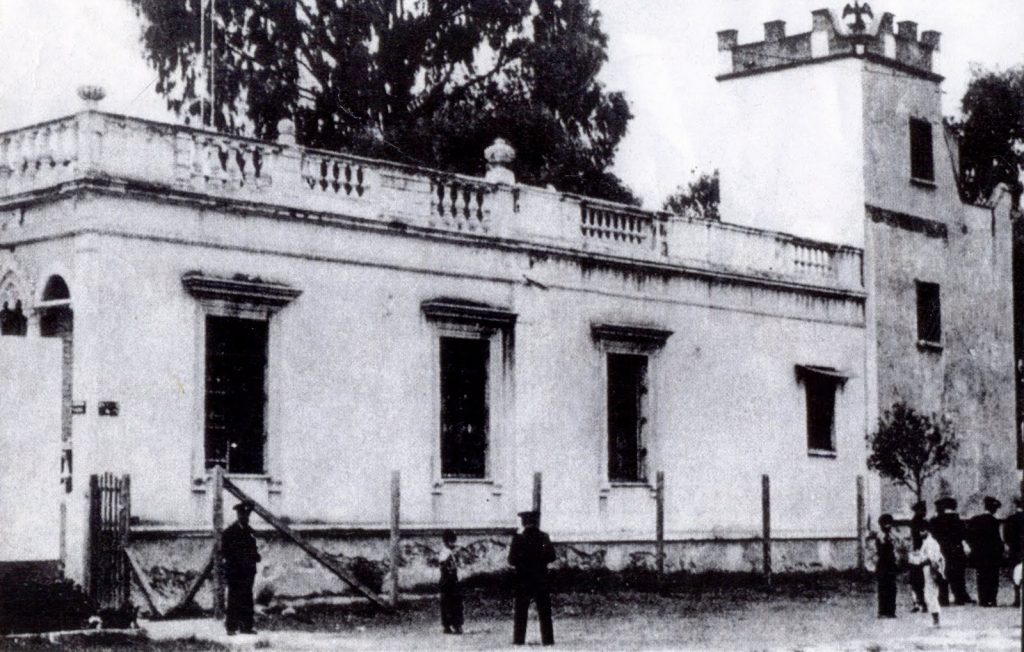

Dopo l’attacco a colpi di mitragliatrice realizzato il 24 maggio dalla Gpu contro la camera da letto di Trotsky, la casa di Coyoacán era stata trasformata in un’autentica fortezza. La vigilanza era aumentata ed era stata meglio armata. Erano state installate porte e finestre antiproiettile e costruito un bunker con soffitti e pavimenti a prova di bomba. Doppie porte d’acciaio, controllate elettricamente, avevano sostituito il vecchio ingresso in legno dove Robert Sheldon Harte era stato sorpreso e rapito dagli aggressori della Gpu. Tre nuove torri antiproiettile dominavano non solo il patio ma il quartiere circostante. Si stavano preparando barriere di filo spinato e reti a prova di bomba.

Tutta questa edificazione era stata resa possibile grazie ai sacrifici dei simpatizzanti e dei membri della Quarta Internazionale che facevano del loro meglio per proteggere Trotsky, sapendo che era assolutamente certo che Stalin avrebbe tentato un altro e più disperato assalto dopo il fallimento dell’attentato del 24 maggio[1]. Il governo messicano, che, solo tra tutte le nazioni della terra, aveva offerto asilo a Trotsky nel 1937, aveva triplicato il numero dei poliziotti di guardia fuori della casa, facendo tutto quanto in suo potere per salvaguardare la vita del più noto esule del pianeta.

La casa di Trotsky a Coyoacán

Solo la modalità dell’attacco imminente era sconosciuta. Un altro assalto con la mitragliatrice con un numero maggiore di aggressori? Bombe? Mine? Avvelenamento?

20 agosto 1940

Ero sul tetto vicino alla torre di guardia principale con Charles Cornell e Melquiades Benitez. Stavamo collegando una potente sirena con il sistema di allarme da utilizzare in caso di un nuovo assalto della Gpu. Nel tardo pomeriggio, tra le 17:20 e le 17:30, Jacson, a noi noto come simpatizzante della Quarta Internazionale e come marito di Sylvia Ageloff, ex membro del Socialist Workers Party, giunse a bordo della sua berlina Buick. Invece di parcheggiarla, come d’abitudine, con il muso rivolto verso la casa, fece un giro completo in strada, parcheggiando l’auto parallelamente al muro, in direzione di Coyoacán. Quando scese dall’auto, si rivolse verso il tetto salutandoci e gridò: «Sylvia è già arrivata?».

Rimanemmo un po’ sorpresi. Non sapevamo che Trotsky avesse preso un appuntamento con Sylvia e Jacson, ma pensammo che Trotsky avesse dimenticato di avvisarci, cosa non infrequente da parte sua in tali questioni.

«No» – risposi a Jacson – «aspetta un momento». Cornell allora aprì le porte elettriche e Harold Robins andò a ricevere il visitatore nel patio. Jacson portava un impermeabile sul braccio. Era la stagione delle piogge e, benché splendesse il sole, pesanti nuvole ammassate sulle montagne a sud‑ovest minacciavano un acquazzone.

Trotsky era nel patio e dava da mangiare ai conigli e alle galline: il suo modo di fare un leggero esercizio fisico nella vita confinata che era costretto a condurre. Ci aspettavamo che, come era sua abitudine, Trotsky non sarebbe entrato in casa fino a quando non avesse finito di badare agli animali o fino a quando Sylvia non fosse arrivata. Robins era nel patio. Trotsky non aveva l’abitudine di vedere Jacson da solo.

Melquiades, Cornell e io continuammo con il nostro lavoro. Nei successivi dieci o quindici minuti rimasi seduto nella torre principale a scrivere i nomi delle guardie su etichette bianche da apporre agli interruttori che collegavano le loro stanze con il sistema di allarme.

Ramón Marcader, alias Frank Jacson, alias Jacques Mornard

Un grido spaventoso squarciò la calma pomeridiana: un grido prolungato e agonizzante, a metà fra un urlo e un singhiozzo. Mi si ghiacciò il sangue nelle vene. Mi precipitai dal posto di guardia sul tetto. Forse un incidente a uno dei dieci lavoratori che stavano ristrutturando la casa? Suoni di violenta colluttazione provenivano dallo studio del Vecchio, e Melquiades puntò il fucile verso la finestra dabbasso. Intravedemmo per un attimo Trotsky, nella sua giacca da lavoro blu, che combatteva corpo a corpo con qualcuno.

«Non sparare!» – gridai a Melquiades – «potresti colpire il Vecchio!». Melquiades e Cornell rimasero sul tetto, tenendo sotto tiro le uscite dello studio. Feci scattare l’allarme generale e mi precipitai giù per la scala fino alla biblioteca. Quando passai la porta che collegava la biblioteca alla sala da pranzo, il Vecchio uscì barcollando fuori dal suo studio a pochi passi di distanza, col viso coperto di sangue.

«Guardi cosa mi hanno fatto!», disse.

Nello stesso momento Harold Robins entrò dalla porta nord della sala da pranzo seguito da Natalia. Cingendolo freneticamente con le braccia, Natalia portò Trotsky verso il balcone. Harold e io, intanto, ci occupammo di Jacson che era rimasto in piedi nello studio, ansimante, il viso tirato, le braccia penzoloni, la pistola automatica che gli pendeva dalla mano. Harold gli era più vicino. «Occupati tu di lui» – dissi – «io vado a vedere cosa è accaduto al Vecchio». Proprio mentre mi voltavo, Robins gettò a terra l’assassino.

Lo studio di Trotsky subito dopo l’attentato

Trotsky rientrò barcollando nella sala da pranzo. Natalia, singhiozzando, cercava di aiutarlo. «Guardi cosa hanno fatto», mi disse lei. Feci appena in tempo a cingerlo con un braccio, che il Vecchio crollò vicino al tavolo della sala da pranzo.

A prima vista, la ferita alla testa sembrava superficiale. Non avevo sentito nessuno sparo. Jacson doveva averlo colpito con qualche oggetto. «Cosa è successo?», chiesi al Vecchio.

«Jacson mi ha sparato con una pistola; sono ferito gravemente … sento che stavolta è la fine». Cercai di rassicurarlo: «È solo una ferita superficiale. Si riprenderà».

«Stavamo parlando di statistiche francesi», rispose il Vecchio.

«La ha colpita da dietro?», gli chiesi.

Trotsky non rispose.

«No, non le ha sparato», gli dissi; «non abbiamo udito alcuno sparo. Le ha dato un colpo con qualcosa».

Trotsky sembrava dubbioso; mi strinse la mano. Mentre ci scambiavamo queste frasi, parlò in russo con Natalia. Le toccava continuamente le labbra con la mano.

Ritornai di corsa sul tetto e gridai ai poliziotti dall’altra parte del muro: «Chiamate un’ambulanza!». Dissi a Cornell e Melquiades: «È un attentato: Jacson …». Il mio orologio segnava in quel momento le sei meno dieci.

Andai di nuovo vicino al Vecchio insieme a Cornell. Senza aspettare che l’ambulanza giungesse dalla città, decidemmo che Cornell sarebbe andato dal dottor Dutren, che abitava nei pressi e che aveva assistito la famiglia in precedenti occasioni. Dato che la nostra macchina era chiusa in garage dietro una doppia porta, Cornell decise di prendere l’auto di Jacson parcheggiata strada.

Quando Cornell lasciò la stanza, rumori di una nuova colluttazione si udirono provenire dallo studio dove Robins teneva Jacson.

«Dica ai ragazzi di non ucciderlo» – disse il Vecchio – «deve parlare».

Lasciai Trotsky con Natalia ed entrai nello studio. Jacson stava cercando disperatamente di divincolarsi da Robins. La sua pistola era sul tavolo accanto. Sul pavimento c’era uno strumento sporco di sangue che a me sembrò un piccone da cercatore, ma con la parte posteriore assottigliata come una piccozza. Mi gettai anch’io contro Jacson, colpendolo alla bocca e alla mandibola sotto l’orecchio, rompendomi la mano.

Quando Jacson riprese conoscenza, gemette: «Hanno imprigionato mia madre … Sylvia Ageloff non ha niente a che fare con questo … No, NON è stata la Gpu; non ho NIENTE a che fare con la Gpu …». Sottolineava con grande enfasi le parole con cui voleva prendere le distanze dalla Gpu, come se improvvisamente si fosse ricordato che la sceneggiatura del suo ruolo richiedeva di insistere molto su questo punto. Ma in realtà si era già tradito. Quando Robins aveva gettato a terra l’assassino, Jacson aveva evidentemente creduto che fosse giunta la sua ultima ora. In preda al terrore, parole che non riusciva a controllare gli erano sfuggite dalle labbra: «Mi hanno COSTRETTO a farlo». Aveva detto la verità. La Gpu glielo aveva fatto fare.

Cornell irruppe nello studio. «Le chiavi non sono nella sua macchina». Frugò nei vestiti di Jacson per trovarle, ma senza successo. Mentre le cercava, io corsi ad aprire le porte del garage. In pochi secondi Cornell era in viaggio con la nostra macchina.

Natalia e io aspettammo il ritorno di Cornell inginocchiati al fianco del Vecchio, tenendogli le mani. Natalia gli aveva pulito il viso insanguinato e gli aveva messo del ghiaccio sulla testa, che si stava già gonfiando.

«La ha colpita con un piccone», dissi al Vecchio. «Non le ha sparato. Sono sicuro che si tratti solo di una ferita superficiale».

«No» – mi rispose – «sento qui» (indicando il suo cuore) «che questa volta ci sono riusciti».

Tentai di rassicurarlo: «No, è solo una ferita superficiale; starà meglio».

Ma il Vecchio accennò solo un debole sorriso con gli occhi. Aveva capito …

«Prendetevi cura di Natalia. È stata con me molti, molti anni». Mi stringeva la mano mentre la guardava. Sembrava che si stesse inebriando dei suoi lineamenti, come se la stesse lasciando per sempre: rivedendo in quei pochi secondi, in un ultimo sguardo, tutto il passato.

«Lo faremo», gli promisi. La mia voce sembrò far emergere fra noi tre la consapevolezza che era davvero giunta la fine. Il Vecchio ci strinse le mani convulsamente, le lacrime agli occhi all’improvviso. Natalia piangeva a dirotto, chinandosi su di lui e baciandogli la mano.

Quando il dottor Dutren arrivò, i riflessi sul lato sinistro del Vecchio stavano già affievolendosi. Pochi istanti dopo giunse l’ambulanza e la polizia entrò nello studio per trascinare via l’assassino.

L’arresto di Mercader

Natalia non voleva che il Vecchio venisse portato in ospedale: proprio in un ospedale di Parigi il loro figlio, León Sedov, era stato ucciso solo due anni prima. Per un attimo lo stesso Trotsky, steso a terra, fu indeciso.

«Verremo con lei», gli dissi.

«Lascio decidere a lei», mi rispose, come se ora stesse affidando tutto a chi lo circondava, come se il tempo in cui prendeva decisioni fosse ormai passato.

Prima che lo mettessimo su una barella, il Vecchio sussurrò di nuovo: «Voglio che tutto quello che possiedo vada a Natalia». Poi con una voce che toccava insopportabilmente tutti i più profondi e teneri sentimenti degli amici inginocchiati al suo fianco … «Prendetevi cura di lei».

Natalia e io facemmo il triste viaggio con lui verso l’ospedale. La sua mano destra vagò sulle lenzuola che lo coprivano, toccò la bacinella vicino alla sua testa, trovò Natalia. Le strade erano già gremite di gente, tutti i lavoratori e i poveri in fila mentre l’ambulanza sfrecciava a sirene spiegate dietro uno squadrone di motociclisti nel traffico diretto verso il centro della città. Trotsky sussurrò, tirandomi insistentemente verso il basso vicino alle sue labbra perché io potessi sentire: «È un assassino politico. Jacson è un membro della Gpu o un fascista. Più probabilmente della Gpu». Le riflessioni su Jacson attraversavano la mente del Vecchio. Con il poco fiato che gli restava, mi disse come riteneva dovesse essere affrontata la nostra analisi dell’attentato, sulla base dei fatti già in nostro possesso: «La Gpu di Stalin è colpevole ma dobbiamo lasciare aperta la possibilità che sia stata aiutata dalla Gestapo di Hitler». Non sapeva che il biglietto da visita di Stalin sotto forma di “confessione” era nelle tasche dell’assassino[2].

Le ultime ore

In ospedale, i medici più importanti del Messico si erano riuniti a consulto.

Il Vecchio, esausto, ferito a morte, con gli occhi quasi chiusi, guardava nella mia direzione dallo stretto letto d’ospedale, muoveva debolmente la mano destra. «Joe, … ha … un taccuino?». Quante volte mi aveva fatto questa stessa domanda! – Ma con toni vigorosi, con la sottile allusione con cui si divertiva alle nostre spalle a proposito della “efficienza americana”. Ora invece la sua voce era grave, le parole a malapena distinguibili. Parlò con grande sforzo, combattendo contro l’oscurità che avanzava. Mi appoggiai al letto. I suoi occhi sembravano aver perso tutto quel bagliore di intelligenza vivace così caratteristica del Vecchio. I suoi occhi erano fissi, come se non fosse più consapevole del mondo esterno, eppure sentivo la sua enorme forza di volontà tenere ancora lontane le tenebre, rifiutandosi di cedere al suo nemico finché non avesse portato a termine un ultimo compito. Lentamente, esitando, iniziò a dettare, scegliendo a fatica le parole in inglese – una lingua che gli era estranea – per il suo ultimo messaggio alla classe operaia. Sul letto di morte non dimenticò neppure per un attimo che il suo segretario non parlava russo!

«Sono prossimo alla morte, colpito da un sicario politico … mi ha colpito nella mia stanza. Ho lottato con lui … noi … siamo entrati … parlando di statistiche francesi … mi ha colpito … Per favore dica ai nostri compagni … sono certo … della vittoria … della Quarta Internazionale … Avanti».

Cercò di parlare ancora, ma le parole erano incomprensibili. La sua voce si spense, gli occhi stanchi si chiusero. Non riprese mai conoscenza. Ciò accadeva circa due ore e mezza dopo l’attentato.

Trotsky in ospedale, circondato dai medici e dagli infermieri

Venne eseguita una radiografia della ferita e i medici decisero che era necessario un intervento immediato. Il chirurgo responsabile dell’ospedale svolse il delicato lavoro di craniotomia alla presenza di importanti specialisti messicani e dei medici di famiglia. Scoprirono che il piccone era penetrato per sette centimetri, distruggendo una considerevole porzione di tessuto cerebrale. Alcuni componenti dell’equipe dichiararono che il caso era assolutamente disperato. Altri lasciarono al Vecchio qualche possibilità.

Per più di ventidue ore dopo l’operazione, l’angoscia si alternò alla speranza che egli potesse sopravvivere. Negli Stati Uniti i compagni organizzarono il viaggio in aereo di uno specialista del cervello di fama mondiale, il dottor Walter E. Dandy, della Johns Hopkins. Ora dopo ora, mentre agonizzava, noi ascoltavamo il respiro pesante del Vecchio che giaceva nel letto d’ospedale. Con la testa rasata e fasciata, assomigliava sorprendentemente a Lenin. Pensammo ai giorni in cui i due avevano guidato la prima vittoriosa rivoluzione della classe operaia. Natalia non voleva lasciare la stanza, rifiutava il cibo, assisteva senza piangere, le mani serrate, le nocche bianche, mentre le ore passavano una dopo l’altra durante quella lunga, orribile notte e l’interminabile giorno seguente. I bollettini medici davano conto di alcuni segni favorevoli, qualche miglioramento occasionale, e fino all’ultimo continuammo a pensare che in un modo o in un altro l’uomo che era sopravvissuto alle prigioni dello Zar, agli esili, a tre rivoluzioni, ai processi di Mosca, sarebbe sopravvissuto anche al vigliacco attentato di Stalin.

Ma il Vecchio aveva più di sessant’anni. Da diversi mesi non godeva di buona salute. Alle 19:25 del 21 agosto entrò nella crisi finale. Per venti minuti i medici operarono utilizzando tutti i metodi scientifici a loro disposizione, ma nemmeno l’adrenalina riuscì a ravvivare il grande cuore e la mente che Stalin aveva distrutto con un piccone.

[…]

Così morì il nostro compagno, amico, maestro. Vedeva il futuro come se ci vivesse già e, come Marx, Engels e Lenin, impiegò tutta la sua titanica energia per spingere la classe operaia ad imboccare la strada necessaria per quella società futura. Trotsky non temeva la morte né credeva in un dio o in una vita ultraterrena. «Tutto ciò che è fatto per vivere è fatto per morire». Non desiderava essere ricordato se non per le sue azioni e idee rivoluzionarie, e queste solo affinché potessero essere utilizzate nella lotta di liberazione della classe operaia. Era stato contrario alla mummificazione del corpo di Lenin ed espresse a Natalia il desiderio che alla sua morte i suoi resti fossero cremati. Che il fuoco consumi tutto ciò che decade! Il 27 agosto questo suo desiderio si realizzò.

Quel giorno a molti dei suoi amici venne senza dubbio in mente una delle citazioni preferite di Trotsky: «Né ridere, né piangere; ma capire».

Note

[1] Il 24 maggio 1940, un commando di stalinisti armato fino ai denti fece nottetempo irruzione nella casa di Trotsky sparando all’impazzata. Il suo nipotino, Esteban Volkov, fu lievemente ferito a un piede, mentre Trotsky e sua moglie si salvarono miracolosamente (ne abbiamo parlato qui). Si trattava del “piano A” organizzato dal Cremlino. Una volta fallito, scattò il “piano B”, che fu quello che tre mesi dopo portò alla morte il “Vecchio” e che vide come esecutore lo stalinista catalano Ramón Mercader del Río, alias Frank Jacson, alias Jacques Mornard (Ndt).

[2] Nella parte omessa di questo testo, Hansen racconta che la polizia messicana trovò nelle tasche di Jacson una “confessione” dello stesso stile di quelle estorte ai condannati nei Processi di Mosca. In quel testo, l’assassino sosteneva falsamente di essere stato un fervente simpatizzante della Quarta Internazionale, ma che si era disilluso quando Trotsky gli avrebbe dato l’incarico di recarsi in Unione Sovietica per organizzare l’omicidio di Stalin e una serie di sabotaggi all’industria. Avendo anche scoperto che Trotsky sarebbe stato legato a una potenza straniera, si sarebbe pentito e, improvvisamente “illuminato” sulla via del Cremlino, avrebbe deciso in piena autonomia di uccidere Trotsky! (Ndt).

[*] Il testo che presentiamo qui per estratto, “With Trotsky to the End”, fu pubblicato sulla rivista Fourth International, vol. 1, n. 5, Ottobre 1940 (pp. 115‑123). Apparve anche nel n. 2 dei Cahiers Leon Trotsky, aprile‑giugno 1979 (pp. 25‑51). La traduzione in italiano dall’originale in inglese è di Ernesto Russo.